まずは、死刑執行人の技量について見てみよう。古代には、動物刑という刑罰があった。ローマ時代に奴隷などに対して行われた刑罰で、動物に罪人を殺させる刑罰だ。簡単に見えるが、実際には動物たちは普段と違う環境に置かれた上に、大観衆の歓声に怖がって罪人に飛びつくどころではない。死刑執行人たちは動物に特殊な訓練を施すなどの対策を立てる必要があった。だが、動物が人間を襲うように訓練したとしても、その動物が罪人だけを襲うとは限らない。死刑執行人本人や観客も動物から見れば、獲物であることに変わりない。自分と観客の身を守りつつ、動物をコントロールして罪人のみを正確に襲わせる。そして死刑執行後は速やかに動物を檻に戻す技術が死刑執行人に問われたのだ。

そして、処刑はただ行えばいいというだけではなく、きちんと計画を立てなければならない。火刑や大砲刑を例に見てみよう。火刑の場合は舞い上がる火の粉などによって火事が起きないように、大砲刑の場合は砲弾や吹き飛ばされた肉片が建物や観衆に飛んでいかないように慎重に位置取りを決定する必要がある。火刑の場合は大量の薪を、大砲刑の場合は大砲や人員、砲弾を確保し、死刑執行日にあらかじめ決められた位置に正確に設置できるように全ての段取りを整えなければならない。

処刑場の設置も同様だ。処刑が速やかに行われるように間取りや囚人の護送経路を検討し、観衆の動きを想定し、護衛人数の選定、手配、配置を綿密に設定する。この観点から見ると、死刑執行人はある意味一大イベントのプロモーター的な側面も併せ持つのだ。

たとえば、映画がストーリーを通じてメッセージを表現するのと同じく、死刑はただ罪人を殺すのではなく、処刑を通じて体制側のメッセージを群集に伝えることも重要な責務だった。

古来より、死刑は“見せしめ”の意味が強いケースが多い。その場合、「罪人はこのような末路を迎えるから、犯罪を犯すな」と思わせるものでなければならなかった。そのためには苦痛と屈辱の極致を見せ付ける必要がある。だからであろうか、見せしめを目的とした死刑は時代が経つにつれてショー化していく。より派手で過激な死刑法が考案されたのだ。逆に、見せしめの要素の無い処刑法は斬首刑のように非常にシンプルで、苦痛も一瞬で済むものが多い。

死刑執行人は、犯罪に応じた苦痛と屈辱を与える上に、大衆への警告として見た目もショッキングな刑罰次々と執行していった。そのため、死刑執行人は「罪人を苦しめて喜ぶ残忍な人殺し」というレッテルを貼られてしまう。しかし、彼らは単純に自らの義務と任務に忠実だっただけだ。

そして時代が下るにつれ、死刑の性質は変わっていく。罪人の命を奪うこと以上の報復は無く、罪人に不必要な苦しみを与えることは無いという考え方が浸透し始めたのだ。シャルルの時代には、死刑の形態は、よほどの例外を除き、斬首刑、車裂き刑、絞首刑の三種類に限定された。

しかし、いかに正義のためとはいえ、人間を殺すことに変わりは無い。「正義の番人であり、死神」という矛盾した評価こそが、サンソン一家を初めとする死刑執行人が生涯に渡って背負っていかなければならない十字架だった。シャルルは熱心な死刑廃止論者として知られていたが、それは、罪人だけではなく、過酷な生涯を強いられる死刑執行人たちを救うためでもあったのだ。当時、死刑廃止論は夢のまた夢でしかない。しかし、シャルルはそれでも進み続けなければならない。執行人のことが分かるのは執行人しかいないのだから。

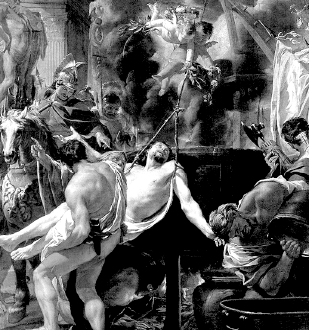

一般的にロープを手足に結びつけ、もう一方の端を動物に結びつけ、動物を別方向に走らせて手足を引きちぎる刑。『イノサン』で描かれるダミアン処刑は150年ぶりの刑執行。数万の群集の行動予測を立て、罪人を護送、警護の兵士など手配。また、処刑前の拷問や、遺体を火刑にかける判決になっていたため、拷問道具、火刑の準備、火事を防ぐための準備は膨大だった。上は、同処刑を描いた図版。